本帖最后由 问鼎 于 2013-9-6 21:38 编辑

他们相识在上个世纪,七十年代。他们总会跳,当年比较流行的“忠字舞”;他们和他们的小伙伴,子妹们穿的总是清一色的“的确良”;姑娘们头上梭着羊角辫,村伙子们脚上茨着烈士鞋;他去老丈人家送节,除了土鸡,就是土鸡蛋。除了麻依馓子,就是寸尽糖。处对象乃哈,要想来个合影,基本不可能;想舍掉好姐妹,过过二人世界,更是在做春秋大梦。毛主席说不以结婚为目的的谈恋爱,就是耍流氓!他们最向往的地方就是北京天安门,因为那咧有他们崇拜的毛主席;就好比我自己崇拜银行一样,因为里面也有毛主席。说归说,也只能背靠着布景,奢一哈! 那年他二十,因为手榴弹刷的最远,当上了公社的民兵队长,特殊的待遇就是可以把五,六式步枪扛回家,藏 在铺脚底下。

她十六,围马湾寨子里的小农民,推不动磨盘,就拿头顶着走,左边的是她好姐妹  小凤,梅家小街的!

没出乃样意外,他们摆了酒席,扯了块大红布,接个疙瘩,挂着脖颈子高,就挨婚整了结掉。床铺是借的,被窝是旧的,住的是陆一中对面,死巷子里的老四合院。墙四转到处是大虾八缝的,夜里睡觉,遇着乃份爱打呼:又带钩,又带刺的。隔着几间房子总听得见。平时吃的是大锅饭,苦的是公分,用的是粮票,布票。 到了第二年,一九七八,开南盘江,他们人辣糙,一天到晚钻头觅缝的苦,一天补贴两个馒头,一瓶菠萝汽水,年底上了劳动光荣榜,他被推荐为西门公社的村民组长,兼妇女主任。 还在学河公园,和其他村干部合影留念,咋个望,总还是朵“青头箭“(左上) 又到了第二年,他们大乃个姑娘,在县医院,呱呱落地。不过他们斗着点麻烦事情,他们大家子四合院旁边的菜园子,得闲就找隔壁的,梭老梗子。再围就没得掉啦,再一个就是住房紧张,老四合院,有些两家人睡觉的房屋,中间只是拿几张草席,吊起来隔着。男娃娃串门子,总是喜欢从一层房瓦上,打开别家窗子梭进去,女娃娃,直接消开草席,走出走进的。拿大盆洗个澡总不方便。所以有必要,在菜园子里自己盖点土基房,安家落户,瓦是买的,几分钱一匹,土基是自己拿干草拼土泥巴和出来,再拿木头模子托出来。木机构是自己拿推刨,凿子,钉钉脑脑,慢慢推凿出来的,柱子脚底下的石头登登,自己去西门外,巴毛冲乃片的烂石滩,找的。 一九八一年,搬了家,分了家,烧了锅底子,除了分得一只装米的大柜,做木活的马杆,工具。另外盖房子剩下的木料,斗得张吃饭桌,和几个小板凳,可以说是一贫如洗!但是看着亲自盖的窝泡,还是乐得穷开心一哈!到了一九八二,开始分田到户,上半年分旱田,下半年分水田的时候我出生了,就出生在自己家房屋里,接生婆是从马街壤大屯喊的,所以这里是我的出生地,也是我生活过二十年的地方,这个是后话。接着摆:我赶上末班车,分得一亩水田,我爹当时登记造册,写了个半亩,时至今日才认得...想着总辣疼。 生产队具体的田地,承包到户,包产到户,除了每年上缴的公粮外,剩下的总成了是自己的,国情告送我们,吃大锅饭只会让生产积极性更低。田里做活的情绪低迷,偷奸耍滑的懒汉照样能混份口粮。勤快的人,总觉得吃亏。也不尽力出活。再加上遇到些自然灾害,更是食不果腹,怨声载道。要靠自己家的小娃去山上摘“救救粮”掺着饭里,哄哄肚子。在乃个年代,玩靠团队协作,是不科学的。后来同样的地,同样多的人口,分田到户切解决了基本的温饱问题,就能说明问题。还起早贪黑的忙着开垦自留地,家里种点小菜,养点家禽。除了分田,生产队还挨具体所有的,农具,牲口,牛,马车,分给老百姓。我家分着,马车和打谷机,还有把钉耙。 后来我爹老怪靠着办事处七块钱的工资,和自己的木匠活的手艺,做大柜,和板箱去北门街卖,我老母亲农忙完,就在院子里搭的两排笼子里,养了二百只大白兔,主要是可以挨兔子毛剪下来,卖到县供销社,十块钱一公斤。姐姐带着我每天到朱家河边,学和公园,一中后花园,住房周边的菜园子,割草。后来日子才慢慢的有了起色。在八十年代,我老父亲自己做了食品柜和橱柜,碗笼,吃饭桌。

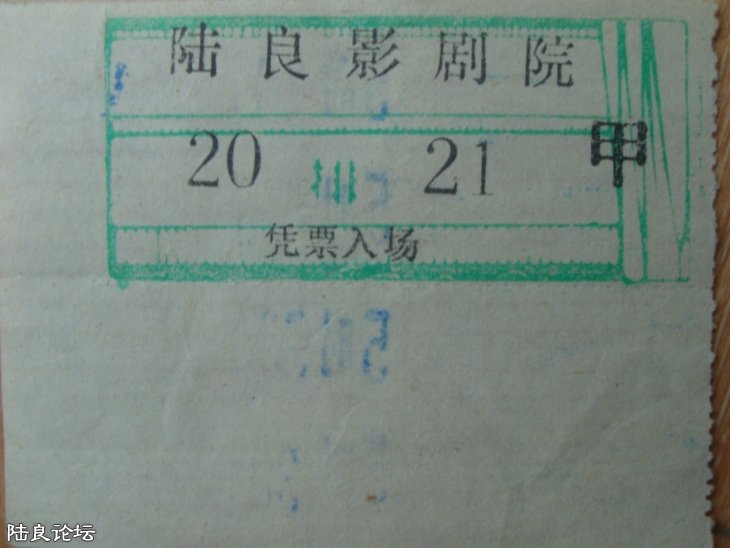

八五年,我家第一次全家出动,到北门街电影院看了我生平第一部电影《少林寺》当然我是瞧不懂的,只记得想撒尿,就蹬着板凳旁撒,一泡尿能从后排淌到最前排。看电影也成了当时了解外面世界最直观的窗口,也是一种精神文明建设。  到了八七年,西门街村委会举办了“三八红旗手”妇女单车比赛,发了口缸,背壶。同年在灯光球场,举办了儿童小单车比赛,每人发块汗帕,上面印着卡通图。这就是八十年代初,我家的第一次搬迁! |